Ein Public-history-Projekt mit Studierenden

Ein Kooperationsprojekt mit dem Fachbereich Geschichte der TU Darmstadt fragte 2017 bis 2019 nach Erinnerungsorten der Freiheit, speziell der Meinungsfreiheit, in der Region. Studierende erforschten nicht nur historische Hintergründe, sondern hinterfragen auch, wie sich die Orte heute im Stadtraum und in der Wahrnehmung der Einwohnerschaft darstellen. In Form von Berichten, Dokumenten und Abbildungen haben sie ausgewählte Orte für die Wissenskarte der KulturRegion aufbereitet.

Orte der Meinungsfreiheit

© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Erinnerungsort Liberale Synagoge, Darmstadt

Björn Guderjahn

Björn Guderjahn

Eugen-Kogon-Straße, Darmstadt

© Wikimedia Commons/Stefan Bellini

© Wikimedia Commons/Stefan Bellini

Gedenkort Güterbahnhof, Darmstadt

© Christopher-Lee Gremm

© Christopher-Lee Gremm

Gedenktafel August Metz, Darmstadt

Gedenktafel Bücherverbrennung, Darmstadt

Gedenktafel Georg Büchner, ehemaliges Wohnhaus Grafenstraße, Darmstadt

© Wikimedia Commons/Andreas Praefcke

© Wikimedia Commons/Andreas Praefcke

Ludwigsmonument, Langer Ludewig, Darmstadt

Daria Vetrova

Daria Vetrova

Mauerrest Gefängnis Rundeturmstraße, Darmstadt

© Wikimedia Commons/Daderot

© Wikimedia Commons/Daderot

Prinz Emil-Veteranen-Denkmal Herrngarten, Darmstadt

Dawar Annas Amini

Dawar Annas Amini

Ehemaliges Hauptquartier des SDS, Frankfurt am Main

Lara Riedel

Lara Riedel

Gedenkstätte Neuer Börneplatz, Frankfurt am Main

© Wikimedia Commons/Thomas Pusch

© Wikimedia Commons/Thomas Pusch

Schöffer-Denkmal, Gernsheim

© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Neustädter Markt, Hanau

Foto Björn Guderjahn

Foto Björn Guderjahn

Staatspark Hanau Wilhelmsbad / Wilhelmsbader Fest, Hanau

© Wikimedia Commons/Johannes Robalotoff

© Wikimedia Commons/Johannes Robalotoff

Burgruine / Gefängnis in der Festung, Königstein im Taunus

Eugen-Kogon-Weg und Eugen-Kogon-Preis, Königstein im Taunus

© Wikimedia Commons/Tilmann2007

© Wikimedia Commons/Tilmann2007

Museum Stadt Miltenberg / Ehemaliger Amtssitz von Friedrich Weygandt, Wortführer der Reformation in Miltenberg

© Felipe Beuttenmüller

© Felipe Beuttenmüller

Alter Ort, Neu-Isenburg

© Stadtarchiv Neu-Isenburg

© Stadtarchiv Neu-Isenburg

Gedenktafel Bücherverbrennung, Neu-Isenburg

© Uwe Schmolke

© Uwe Schmolke

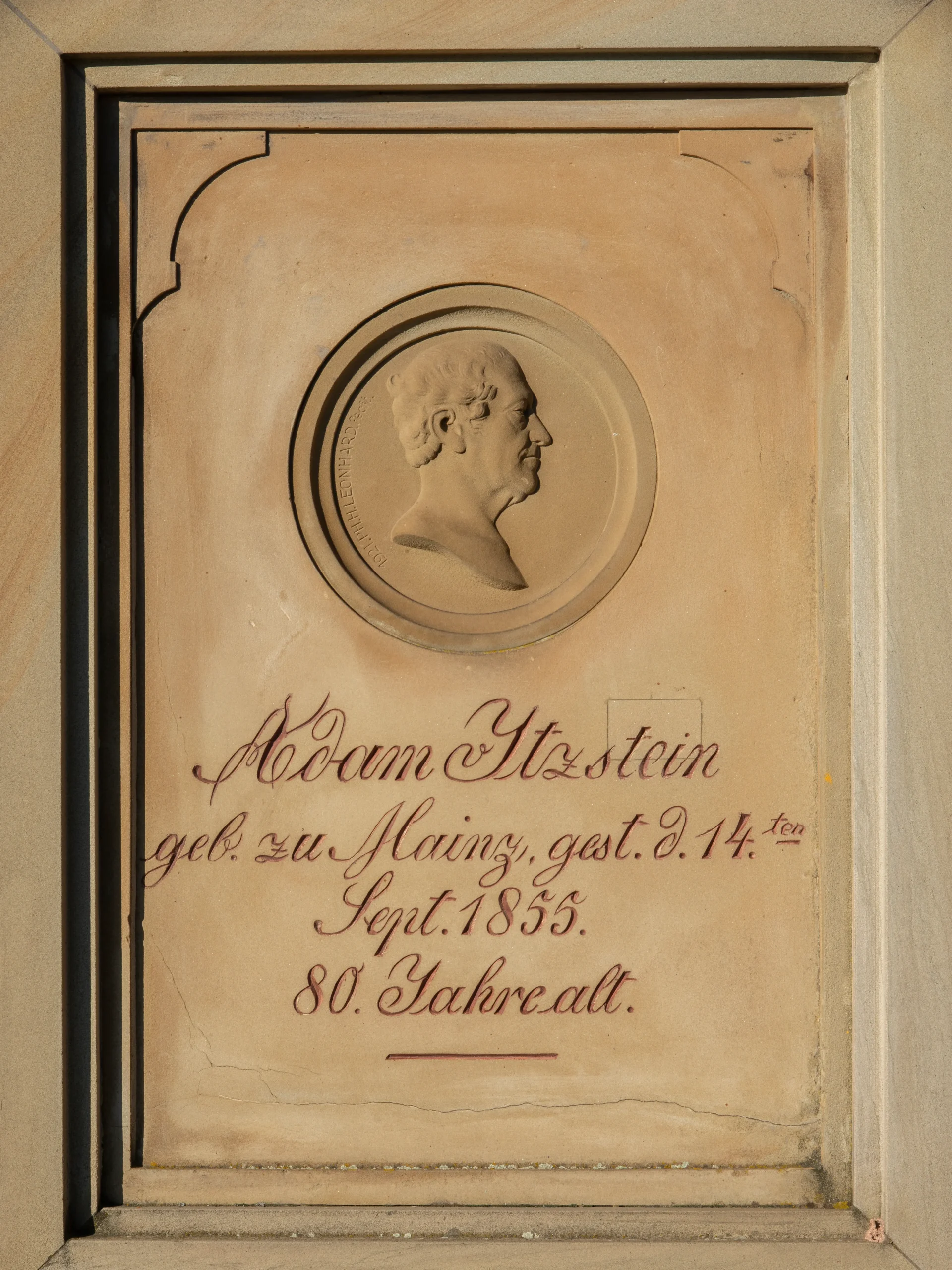

Grabmal Johann Adam von Itzstein, Oestrich-Winkel

Grabstein von Sophie La Roche an der Aussenmauer der Kirche St. Pankratius

© E.M.

© E.M.

Sophie von La Roche, Gedenkstein am ehemaligen Wohnhaus, Offenbach am Main

© Wikimedia Commons/Markus Trienke

© Wikimedia Commons/Markus Trienke

Großer Feldberg / Feldbergturm/ Gedenktafel Feldbergfest

Mehr entdecken - Wissenskarte der KulturRegion

Welche Orte der Industriekultur, der Gartenkunst und der Geschichte von Freiheit und Demokratie sind in der Rhein-Main-Region zu entdecken? Wo sind Museen und Ausstellungen, Kinder- und Jugendtheater, Festspielorte zu finden? Alle bedeutenden kulturellen Orte und Kulturangebote in der Region auf einen Blick ermöglicht die Wissenskarte der KulturRegion.