(Zufallsauswahl)

Lio Houses, Nests, Gönner, cc Internationaler Waldkunstpfad e. V.

Lio Houses, Nests, Gönner, cc Internationaler Waldkunstpfad e. V.

Frühlingserwachen auf dem Waldkunstpfad und Eröffnung Kinderbauwagen-Saison

01.05.2024, 14:00 Uhr in Darmstadt

© Staatliche Schlösser und Gärten Hessen, Oana Szekely

© Staatliche Schlösser und Gärten Hessen, Oana Szekely

WeinKulturTour

31.08.2024, 15:30 Uhr in Hanau

© Magdalena Zeller

© Magdalena Zeller

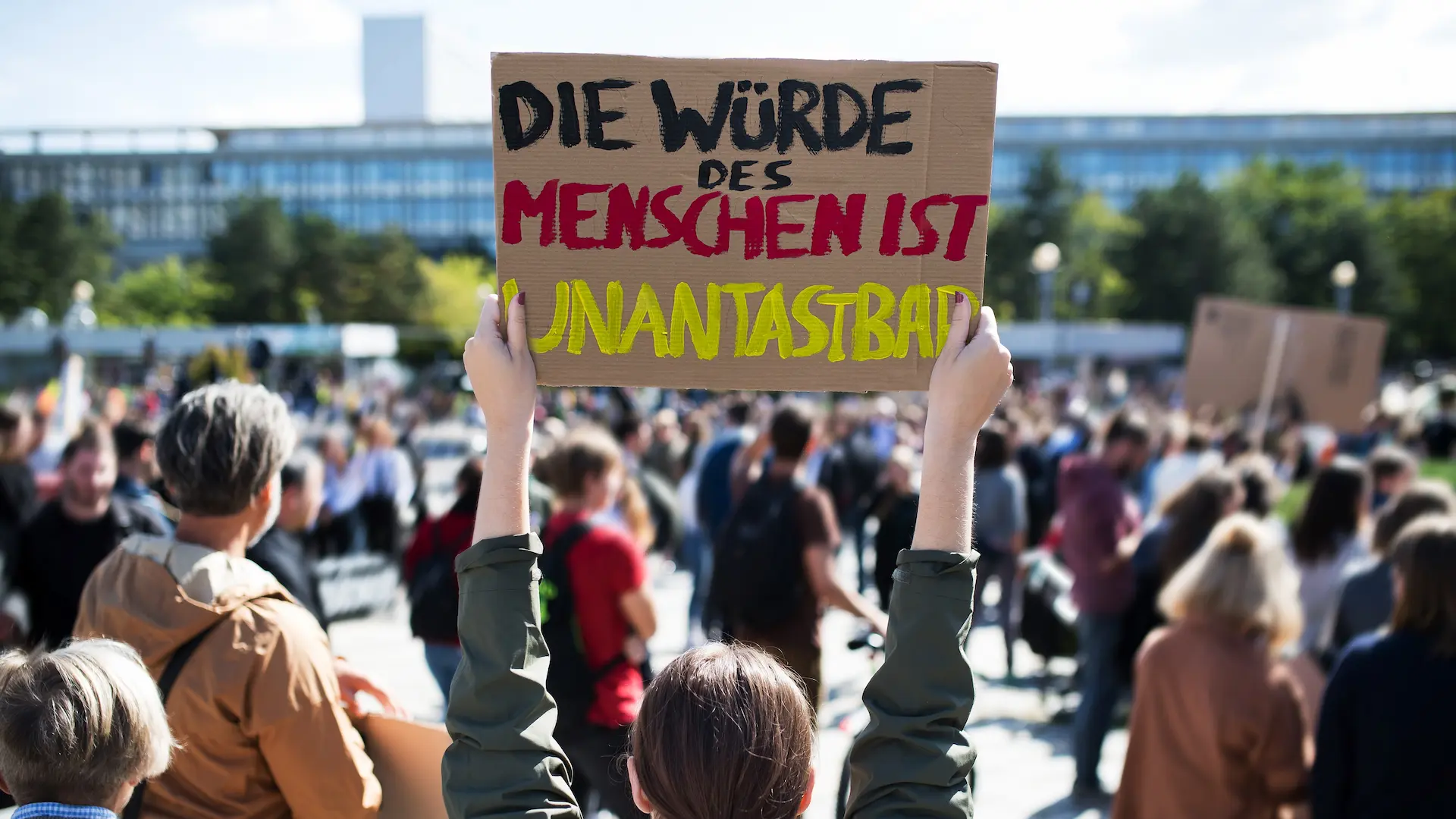

Auf dem Weg zum Grundgesetz: Frankfurt a. M. − Königstein i. Ts. − Rüdesheim a. Rh. – Frankfurt a. M.

05.05.2024, 10:00 Uhr

Gemälde von Peter Becker um 1890 © Burgmuseum Eppstein

Gemälde von Peter Becker um 1890 © Burgmuseum Eppstein

„… das verwüstete, verfallene Schloss Eppstein“ – Die Rettung einer Ruine

10.05.2024 — 20.10.2024 in Eppstein

Kunstraum Erlenseee

Kunstraum Erlenseee

Offene Gärten

01.06.2024, 14:00 Uhr — 02.06.2024, 18:00 Uhr in Erlensee

Schirling, HVD

Schirling, HVD

21. Blumen- und Pflanzenbörse

27.04.2024, 09:00 Uhr in Dieburg

© Elfie Eckart, Kunstverein Aschaffenburg/pitze Eckart

© Elfie Eckart, Kunstverein Aschaffenburg/pitze Eckart

Transzendenz – Zeitgenössische Positionen aus Köln und Düsseldorf

10.03.2024 — 02.06.2024 in Kronberg im Taunus

Keltenwelt am Glauberg

Keltenwelt am Glauberg

Frühlingsfest – „Die Region erblüht“

05.05.2024, 10:00 Uhr in Glauburg

La Rue d'Alésia, Paris, 1968, Museum Atelierhaus Rösler-Kröhnke © Anka Kröhnke, Foto: MGGU/Uwe Dettmar

La Rue d'Alésia, Paris, 1968, Museum Atelierhaus Rösler-Kröhnke © Anka Kröhnke, Foto: MGGU/Uwe Dettmar

Louise Rösler (1907–1993)

22.03.2024 — 25.08.2024 in Frankfurt am Main