(Zufallsauswahl)

Palmengarten, Hilke Steinecke

Palmengarten, Hilke Steinecke

Eindrücke einer botanischen Sammelreise nach Chile

12.05.2024, 11:00 Uhr in Frankfurt am Main

Sieglinde Gros, Fülle, Ahorn farbig gefasst, 2018 © Sieglinde Gros

Sieglinde Gros, Fülle, Ahorn farbig gefasst, 2018 © Sieglinde Gros

Sieglinde Gros – Zwiesprachen

18.08.2024 — 29.09.2024 in Dieburg

Sybille Fuchs

Sybille Fuchs

12. Pflanzentauschbörse & Urban Gardening Aktionstag

04.05.2024, 14:00 Uhr in Frankfurt am Main

Christian Bandy

Christian Bandy

Edelkastanien-Wanderung zur Blütezeit – Geführter Spaziergang

22.06.2024, 14:00 Uhr in Königstein im Taunus

© Stefanie Kösling

© Stefanie Kösling

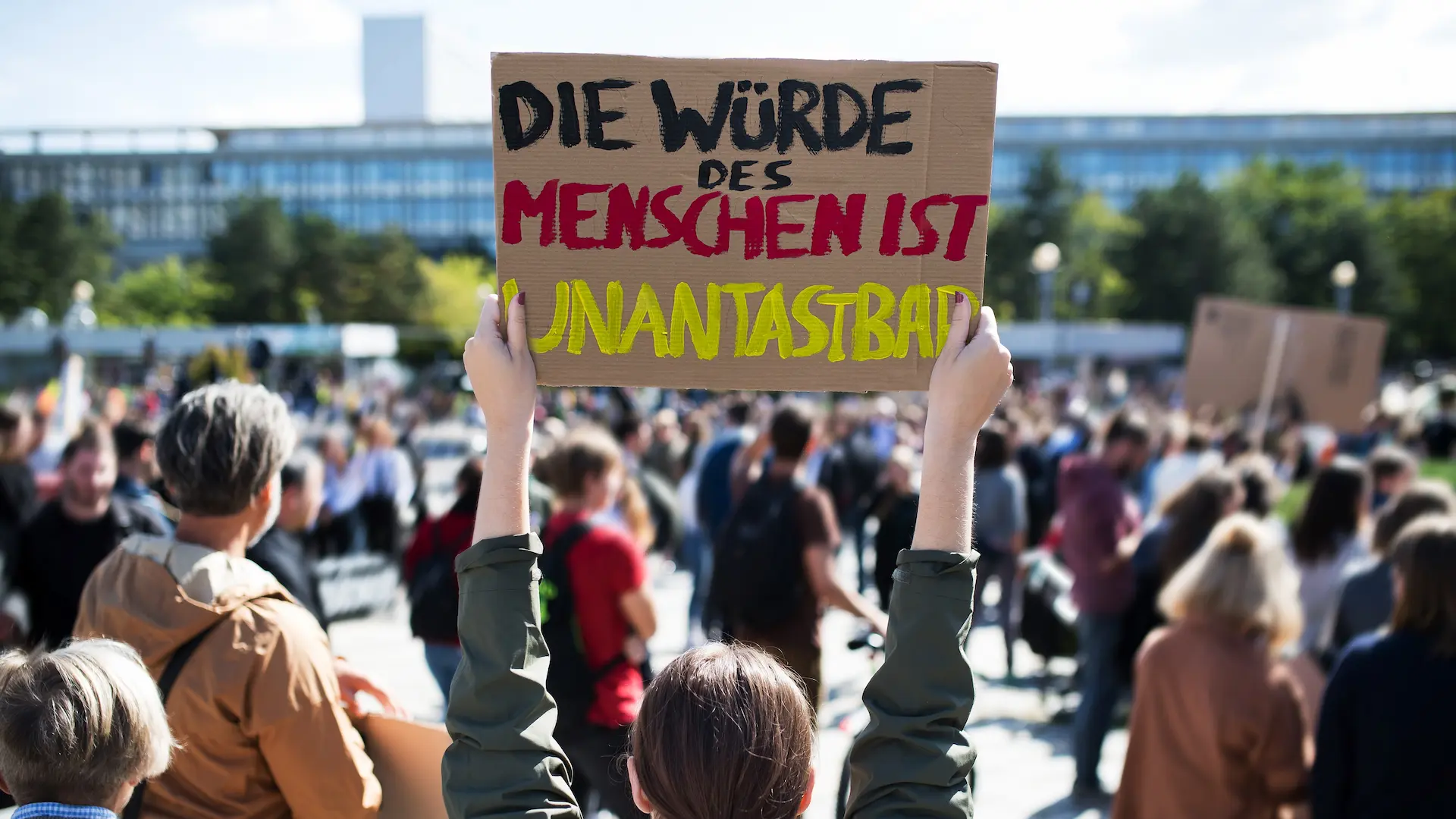

„So zieht die Freiheit durch alle Lande“ – Theateraktion zum 175. Jubiläum der Revolution 1848/49 in Rüsselsheim

11.05.2024, 11:00 Uhr

Skulpturengarten Darmstadt

Skulpturengarten Darmstadt

Lebenselixier Skulpturengarten

19.05.2024, 14:30 Uhr in Skulpturengarten Darmstadt

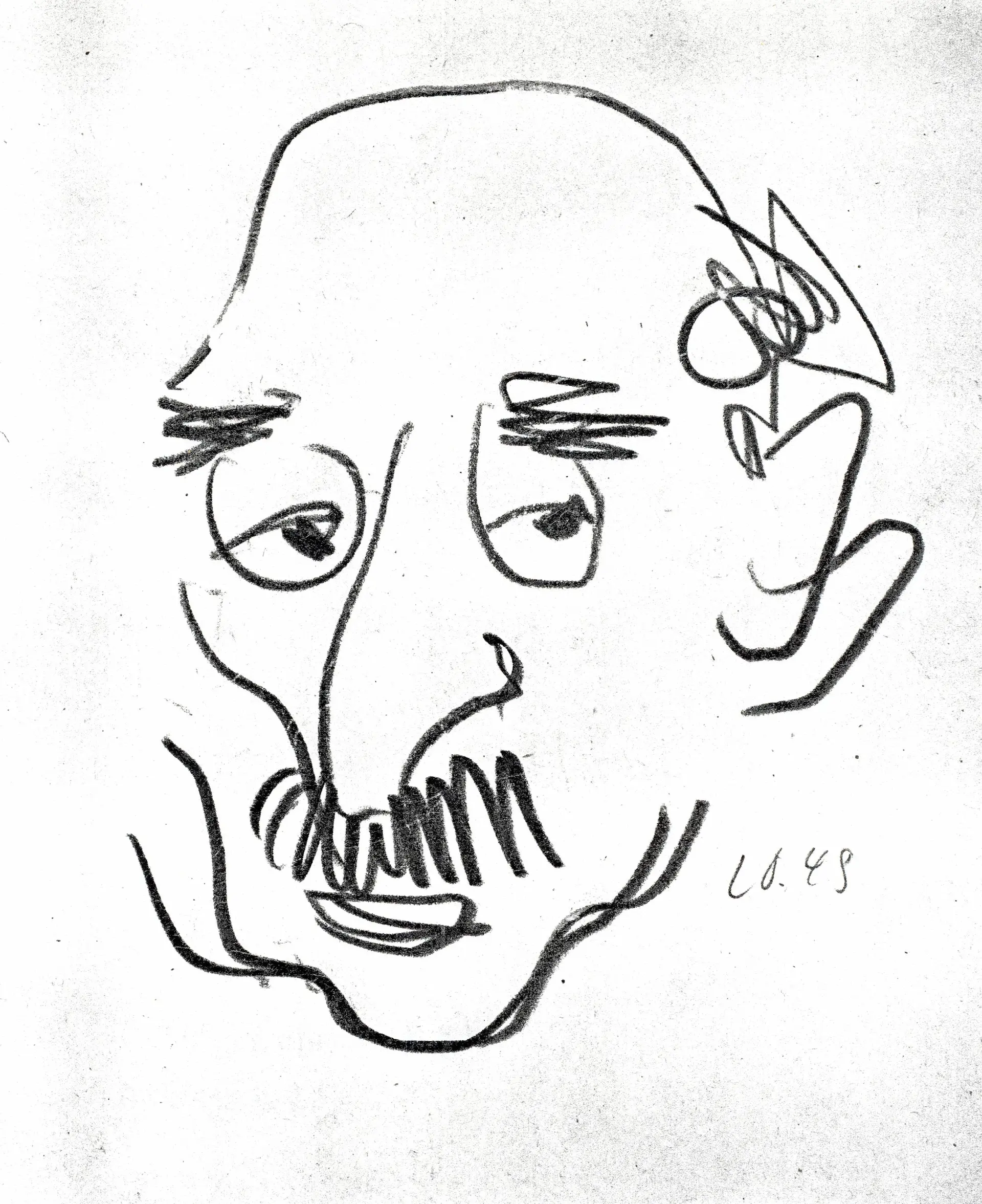

© Bergsträsser: HStAD, R 4, Nr. 12336

© Bergsträsser: HStAD, R 4, Nr. 12336

Politik ist Praxis, nicht Illusion. Das politische Leben und Wirken des Sozialdemokraten Ludwig Bergsträsser (1883-1960)

21.11.2024, 18:00 Uhr in Darmstadt

Aïda Muluneh, Star Shine, Moon Glow, 2018; aus der Serie "Water Life". Commissioned by WaterAid and supported by the H&M Found-ation. © Aïda Muluneh

Aïda Muluneh, Star Shine, Moon Glow, 2018; aus der Serie "Water Life". Commissioned by WaterAid and supported by the H&M Found-ation. © Aïda Muluneh

Aïda Muluneh, RAY ECHOES und Martin Parr

02.01.2024 — 30.04.2024 in Frankfurt am Main

Kulturreferat Eschborn

Kulturreferat Eschborn

Spaziergang durch den Heinrich- Kraft-Park – Ein Waldspielpark im neuen Gewand

23.06.2024, 11:00 Uhr in Frankfurt am Main