Thematischer Routenführer: Main-Staustufen auf der Route der Industriekultur Rhein-Main

Einleitung

Der Main weist 34 Staustufen auf und ist mit Großschiffen bis zu einer Länge von 190 m und einer Breite von 11,45 Metern befahrbar. Vom Rhein bis Bamberg überwindet der Fluss mit den Staustufen einen Höhenunterschied von 149 Metern. Die Mainuferstaaten schlossen 1883 eine Vereinbarung über den Staustufenausbau zwischen der Mainmündung und Frankfurt am Main. Bis 1886 wurden die fünf Staustufen Kostheim, Flörsheim, Okriftel, Höchst und Niederrad mit Nadelwehren errichtet.

Die Stauregelung wurde 1901 bis Offenbach und zwischen 1913 und 1920 bis Aschaffenburg fortgesetzt. Bis 1927 war Klingenberg erreicht. Ab 1929 bis 1934 erfolgte der zweite Staustufenausbau der Strecke Kostheim bis Frankfurt. Dabei konnte die Zahl der Schleusen auf drei (Kostheim, Eddersheim und Griesheim) reduziert werden. Alle drei Wehre sind im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtet worden. Die Staustufe Kostheim ist die westlichste und erste Anlage am Main. Sie gilt als eine der verkehrsreichsten Binnenschleusen Deutschlands.

Als letzter wurde der Abschnitt von Schweinfurt bis Bamberg 1962 fertiggestellt. Über den Main-Donau-Kanal wurde schließlich Nürnberg erreichbar. Am 25. September 1962 wurde der Main als Großschifffahrtsstraße dem Verkehr übergeben. 1965 bis 1983 fand im Abschnitt Offenbach-Aschaffenburg ebenfalls eine zweite Ausbauphase statt. Dabei wurden die Stufen Kesselstadt (jetzt Mühlheim), Großkrotzenburg und Kleinostheim durch moderne Bauten erneuert und die Stufen Mainkur, Großwelzheim und Stockstadt ersetzt.

Dieser Routenführer ist in Zusammenarbeit des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Aschaffenburg und der Route der Industriekultur Rhein-Main entstanden.

Redaktion: Salvatore Holly, Stefan Köhler. Stand: 2021

Staustufen

Wikimedia, Salino01, CC BY 3.0

Wikimedia, Salino01, CC BY 3.0

Staustufe Obernau, Aschaffenburg

Schleuse und Kraftwerk Griesheim © Salvatore Holly

Schleuse und Kraftwerk Griesheim © Salvatore Holly

Staustufe Griesheim und Kraftwerk, Frankfurt am Main

Wikimedia, Alexander Hoernigk, CC BY-SA 4.0

Wikimedia, Alexander Hoernigk, CC BY-SA 4.0

Staustufe Kostheim, Ginsheim-Gustavsburg

Bundesanstalt für Wasserbau, CC BY 4.0

Bundesanstalt für Wasserbau, CC BY 4.0

Staustufe Heubach mit Schleuse und Kraftwerk, Großheubach

Wikimedia, Dannori, CC BY-SA 3.0

Wikimedia, Dannori, CC BY-SA 3.0

Staustufe Krotzenburg mit Schleuse und Turbinenrad

Wikimedia, Slino01, CC BY 3.0

Wikimedia, Slino01, CC BY 3.0

Staustufe Wallstadt mit Schleuse und Kraftwerk, Großwallstadt

Staustufe Eddersheim mit Wohnkolonie, Hattersheim am Main

tuxdriver, CC BY-NC-SA 2.0

tuxdriver, CC BY-NC-SA 2.0

Staustufe Kleinostheim

Wikimedia, Salino01, CC-BY 3.0

Wikimedia, Salino01, CC-BY 3.0

Staustufe Klingenberg mit Schleuse und Kraftwerk

wikimedia, Dontworry, CC-BY-SA 3.0

wikimedia, Dontworry, CC-BY-SA 3.0

Staustufe Mühlheim am Main mit Schleuse und Wasserkraftwerk

WSA Main

WSA Main

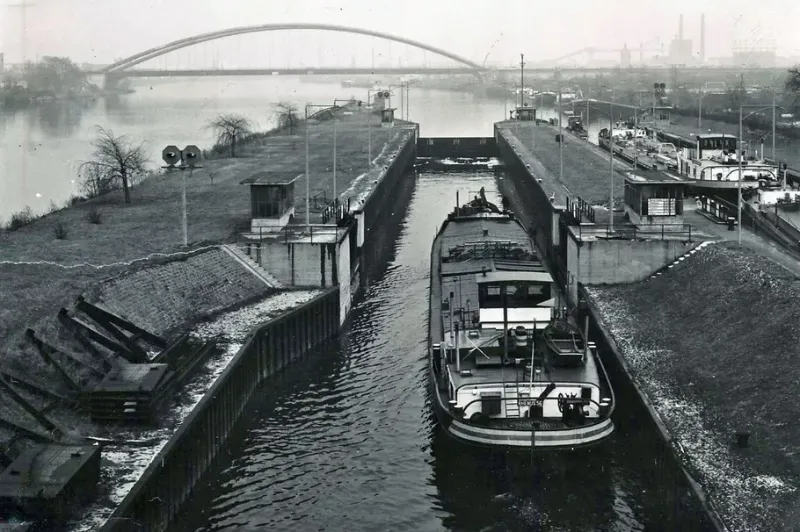

Staustufe Offenbach am Main

Wissenswertes

Stadt Offenbach, Stadtarchiv

Stadt Offenbach, Stadtarchiv

Thema - Geschichte der Wasserstraße Main

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

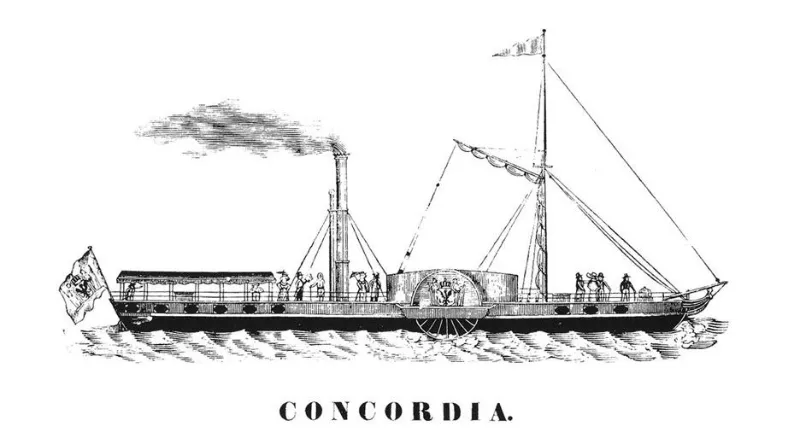

Exkurs - Das erste Dampfschiff auf dem Main

Stadtarchiv Aschaffenburg

Stadtarchiv Aschaffenburg

Exkurs - Kettenschifffahrt auf dem Main

Stadtarchiv Aschaffenburg

Stadtarchiv Aschaffenburg