(Zufallsauswahl)

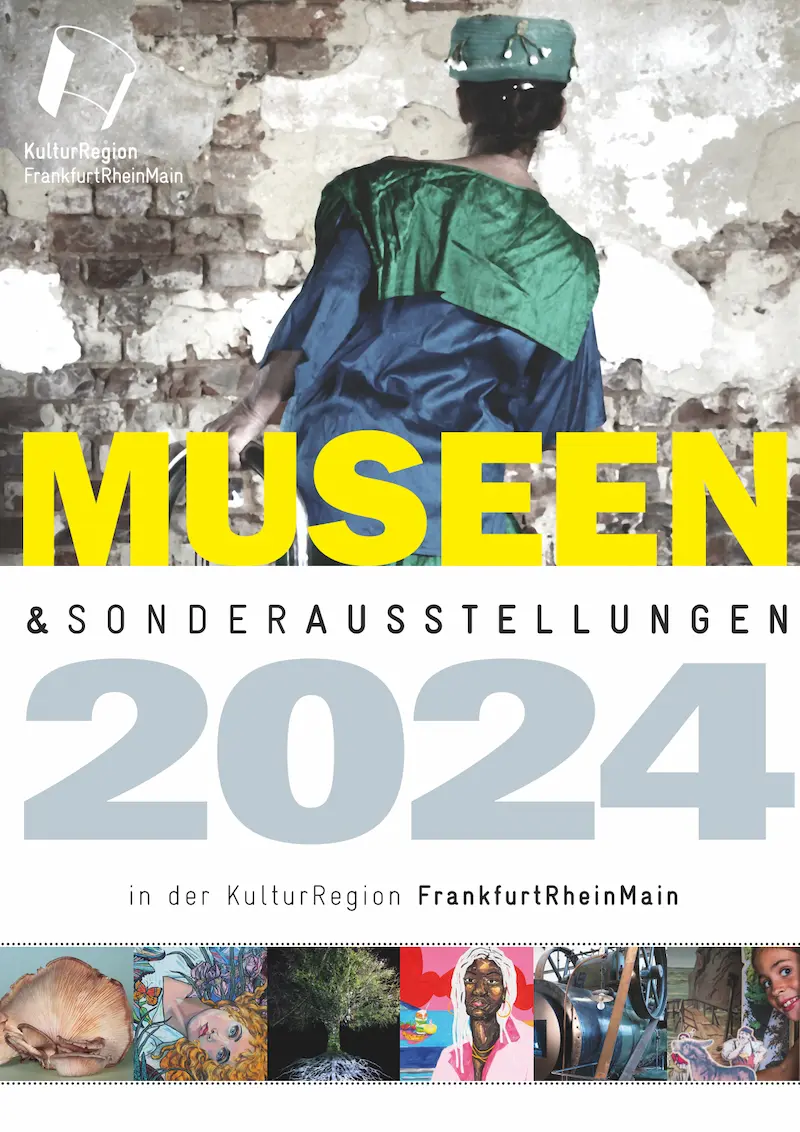

Kulturreferat Eschborn

Kulturreferat Eschborn

Vogel-Beringung

25.05.2024, 05:30 Uhr in Frankfurt am Main

Cartoon Greser & Lenz © Greser & Lenz, F.A.Z.

Cartoon Greser & Lenz © Greser & Lenz, F.A.Z.

Homo sapiens raus! Heimspiel für Greser & Lenz

17.03.2024 — 18.08.2024 in Aschaffenburg

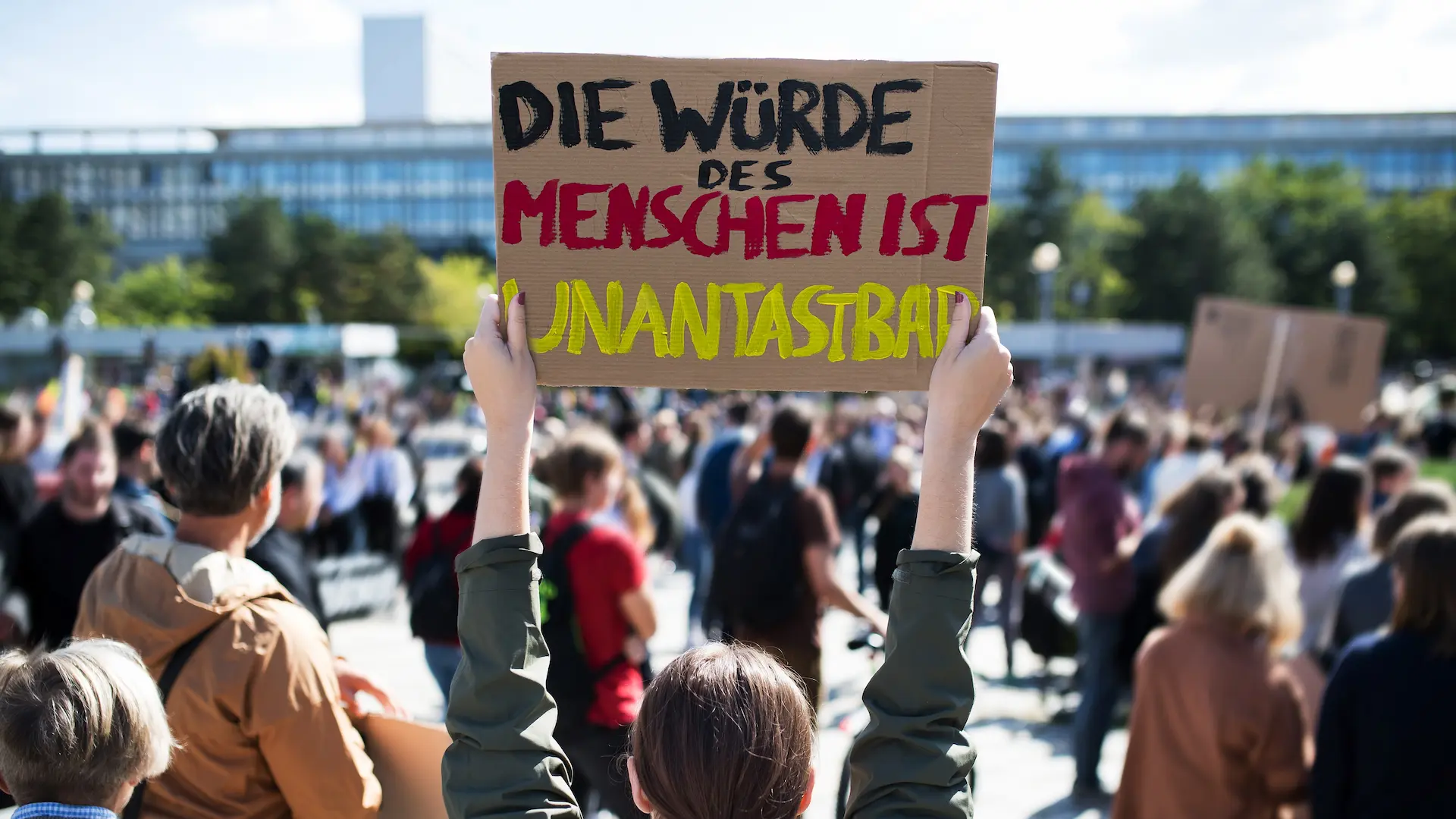

© Stefanie Kösling

© Stefanie Kösling

„So zieht die Freiheit durch alle Lande“ – Theateraktion zum 175. Jubiläum der Revolution 1848/49 in Eltville am Rhein

31.10.2024, 17:00 Uhr in Eltville am Rhein

Stefanie Wetzel

Stefanie Wetzel

Reimers Garten in der Sommerblüte

19.06.2024, 19:00 Uhr in Bad Homburg vor der Höhe

© Fotoarchiv Magistrat der Stadt Eltville am Rhein

© Fotoarchiv Magistrat der Stadt Eltville am Rhein

GartenRheinMain-Fokusreihe „Mit allen Sinnen“: Kunst, Geschichte und Genuss

03.09.2024, 17:30 Uhr in Eltville am Rhein

Architekturen und Kopf © Hans Otto Lohrengel

Architekturen und Kopf © Hans Otto Lohrengel

Hans Otto Lohrengel: Neue Bildwelten. Fotokollagen und Skulpturen

03.01.2024 — 01.05.2024 in Seeheim-Jugenheim

Rudolf Schramm-Zittau, Blick auf die Zeil von der Hauptwache aus, Frankfurt am Main, um 1911, Gemälde, Öl auf Leinwand © HMF/Horst Ziegenfusz

Rudolf Schramm-Zittau, Blick auf die Zeil von der Hauptwache aus, Frankfurt am Main, um 1911, Gemälde, Öl auf Leinwand © HMF/Horst Ziegenfusz

Bewegung! Frankfurt und die Mobilität

21.11.2024 — 31.03.2025 in Frankfurt am Main

© Elfie Eckart, Kunstverein Aschaffenburg/pitze Eckart

© Elfie Eckart, Kunstverein Aschaffenburg/pitze Eckart

Geld in Karikatur und Satire

02.01.2024 — 04.05.2024 in Frankfurt am Main

Arnika Haury

Arnika Haury

Kräuterführung zum Natur-Kneipp-Becken

01.06.2024, 11:00 Uhr in Büdingen