(Zufallsauswahl)

pixabay_lapping

pixabay_lapping

Historischer Spaziergang durch den Grüneburgpark

06.06.2024, 15:00 Uhr in Frankfurt am Main

Foto und variables Wand-Schmuck-Objekt „Farbfunde“. 2023. Eloxaldruck, Acrylglas, Edelstahl, Magnete © Eunok Cho

Foto und variables Wand-Schmuck-Objekt „Farbfunde“. 2023. Eloxaldruck, Acrylglas, Edelstahl, Magnete © Eunok Cho

Elisabeth Holder Vom Schmuck zur kontextuellen Kunst

21.04.2024 — 25.08.2024 in Hanau

Modell eines Messeler Urpferdchens © Welterbe Grube Messel/Lukardis Wencker

Modell eines Messeler Urpferdchens © Welterbe Grube Messel/Lukardis Wencker

Die Kunst der Evolution. Urpferd gestern – heute - morgen

22.03.2024 — 22.12.2024 in Messel

Detailaufnahme des Schöllenbacher Altars © Staatliche Schlösser und Gärten Hessen/Michael Leukel

Detailaufnahme des Schöllenbacher Altars © Staatliche Schlösser und Gärten Hessen/Michael Leukel

Die Gräflichen Sammlungen von Schloss Erbach

01.03.2024 — 31.12.2024

Kunsthandlung Osper

Kunsthandlung Osper

Sommerausstellung Hannes Helmke: Von Mensch zu Mensch

15.06.2024 — 06.10.2024 in Eschborn

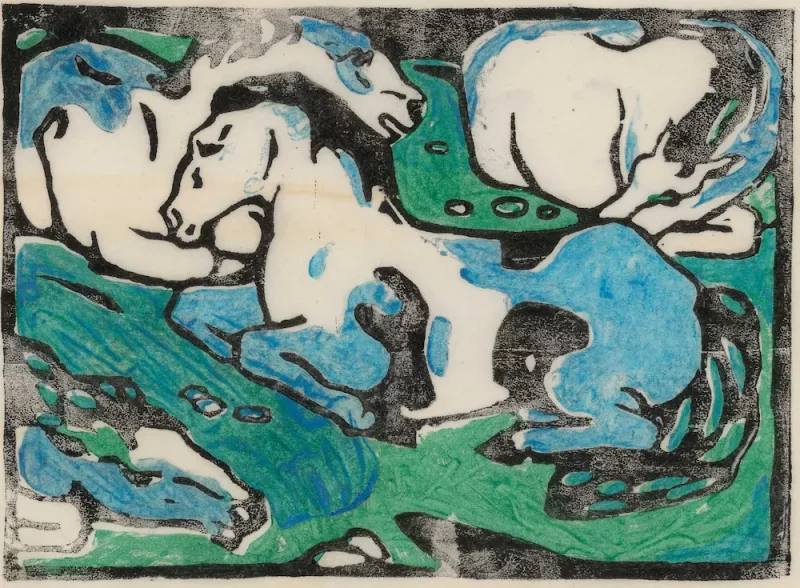

Franz Marc, Ruhende Pferde, 1911/12, Farbholzschnitt © Privatsammlung/Georgios Michaloudis

Franz Marc, Ruhende Pferde, 1911/12, Farbholzschnitt © Privatsammlung/Georgios Michaloudis

Das Tier in der Kunst des Expressionismus

21.09.2024 — 19.01.2025 in Aschaffenburg

Kulturreferat Eschborn

Kulturreferat Eschborn

Offene Gartenpforte

16.06.2024, 14:00 Uhr in Dieburg

Stephanie Heeg-El-Sayed

Stephanie Heeg-El-Sayed

Hauptfriedhof – Landschaftsgarten und Ort der Stille

16.06.2024, 14:00 Uhr in Frankfurt am Main

BIEGL e.V.

BIEGL e.V.

Tag der offenen Gärten in der Grünen Lunge

16.06.2024, 14:00 Uhr in Frankfurt am Main