(Zufallsauswahl)

Kulturreferat Eschborn

Kulturreferat Eschborn

Aktionstag auf der Regionalpark Niddaroute

30.05.2024, 10:00 Uhr in Offenbach am Main

Kulturreferat Eschborn

Kulturreferat Eschborn

Natürlich Vitamine tanken

27.04.2024, 15:00 Uhr in KulturRegion (siehe unter Ort)

Kulturreferat Eschborn

Kulturreferat Eschborn

Spirituelle Pflanzenausbildung: Pflanzen mit allen Sinnen begegnen

14.06.2024, 18:00 Uhr — 16.06.2024 in Seligenstadt

Firmensitz an der Darmstädter Straße in Babenhausen © Territorialmuseum/Aumann

Firmensitz an der Darmstädter Straße in Babenhausen © Territorialmuseum/Aumann

Firma Aumann – 125 Jahre Leidenschaft im Bau

06.07.2024 — 19.01.2025 in Babenhausen

Kulturreferat Eschborn

Kulturreferat Eschborn

Vortragsreihe anlässlich des 100.-Jubiläums des Vereins „Vogelkundliche Beobachtungsstation Untermain e. V.“

19.04.2024, 19:30 Uhr in Frankfurt am Main

Hessische Hausstiftung

Hessische Hausstiftung

Das Fürstliche Gartenfest – Country Living

26.04.2024, 10:00 Uhr — 28.04.2024, 18:00 Uhr in KulturRegion (siehe unter Ort)

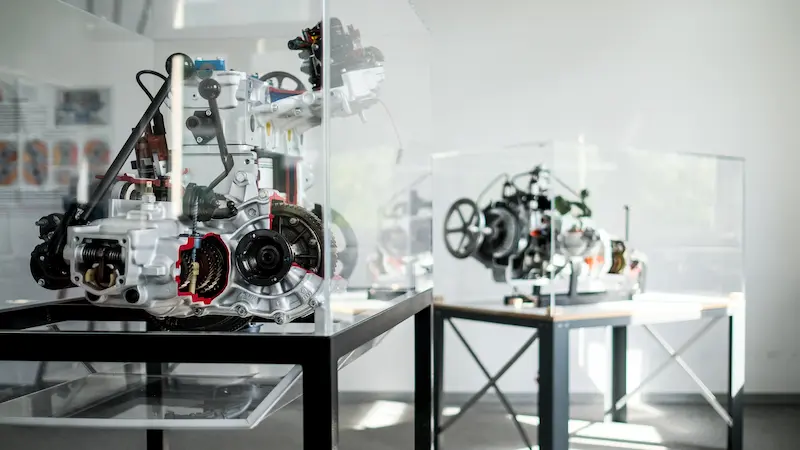

Motoren © Experiminta ScienceCenter

Motoren © Experiminta ScienceCenter

Forsch dich schlau!

02.01.2024 — 31.12.2024 in Frankfurt am Main

Daniela Ortiz, Die Kinder der Kommunisten © Anja Kessler

Daniela Ortiz, Die Kinder der Kommunisten © Anja Kessler

Daniela Ortiz / Die Kinder der Kommunisten

02.01.2024 — 26.05.2024 in Wiesbaden

Kulturreferat Eschborn

Kulturreferat Eschborn

Führung durch das älteste Karussell der Welt

13.07.2024, 11:00 Uhr in Hanau