(Zufallsauswahl)

pixabay_Couleur

pixabay_Couleur

Sommerkräuter für die Gesundheit und den Speisezettel

14.06.2024, 16:00 Uhr in Bad Soden am Taunus

Sybille Fuchs

Sybille Fuchs

12. Pflanzentauschbörse & Urban Gardening Aktionstag

04.05.2024, 14:00 Uhr in Frankfurt am Main

Blick auf den Polygonalen Turm und Gewölbe. © Städtische Museen Hanau

Blick auf den Polygonalen Turm und Gewölbe. © Städtische Museen Hanau

Burggeschichte(n) Begleitausstellung zu Grabungen im Zwinger Schloss Steinheim

06.01.2024 — 29.12.2024 in Hanau

Ina Bierstedt, Tarndecke, 2020 © Ina Bierstedt

Ina Bierstedt, Tarndecke, 2020 © Ina Bierstedt

Ina Bierstedt + Anna Holzhauer, 1:1 – Hinderniswolken

12.09.2024 — 20.10.2024 in Wiesbaden

Stephanie Heeg-El-Sayed

Stephanie Heeg-El-Sayed

Die letzte Generation der Wälder

04.05.2024, 15:00 Uhr in Wiesbaden

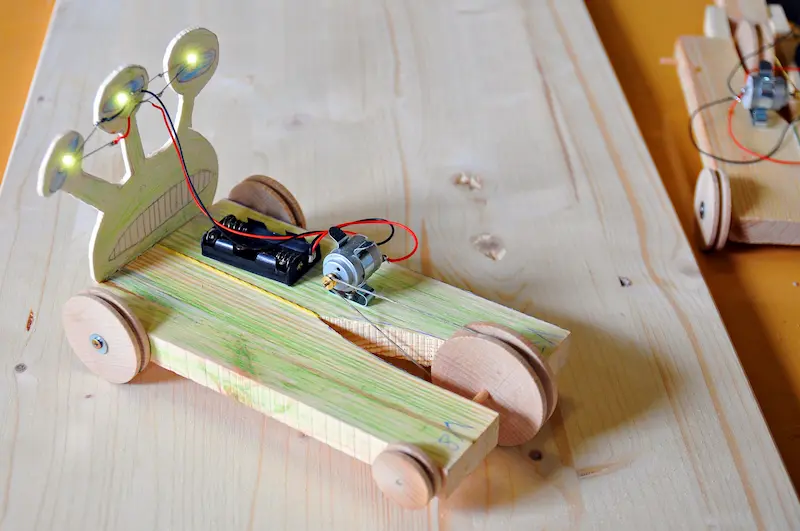

© Kai Wolf

© Kai Wolf

Fantasie-Fahrzeuge

30.08.2024, 15:00 Uhr in Hattersheim am Main

Samurai-Helm, Japan, um 1860 (Edo-Zeit) © DLM/L. Brichta

Samurai-Helm, Japan, um 1860 (Edo-Zeit) © DLM/L. Brichta

DAS IST LEDER! Von A bis Z

03.01.2024 — 22.12.2024 in Offenbach am Main

Speisesaal im Englischen Flügel des Schlosses © Staatliche Schlösser und Gärten Hessen/Michael Leukel

Speisesaal im Englischen Flügel des Schlosses © Staatliche Schlösser und Gärten Hessen/Michael Leukel

Schloss und Schlosspark Bad Homburg

01.01.2024 — 31.12.2024 in Bad Homburg vor der Höhe

Kulturreferat Eschborn

Kulturreferat Eschborn

Naturforscherwerkstatt – Von Bienen und ihren wilden Schwestern

28.04.2024, 14:00 Uhr in Stockstadt am Rhein