(Zufallsauswahl)

Kulturreferat Eschborn

Kulturreferat Eschborn

Vogelbeobachtungen im Kirdorfer Feld

05.05.2024, 07:00 Uhr in Bad Homburg vor der Höhe

Förderverein Oberursel (Ts.)

Förderverein Oberursel (Ts.)

Frühlingserwachen im Schulwald

04.05.2024, 11:00 Uhr in Oberursel (Taunus)

Christian Bandy

Christian Bandy

Der Kraftstrauß – Geführter Spaziergang

16.06.2024, 15:00 Uhr in Königstein im Taunus

Marcus Stiehl

Marcus Stiehl

Poesie am Wegesrand – Wege zur Poesie

25.05.2024, 16:00 Uhr in Laubach

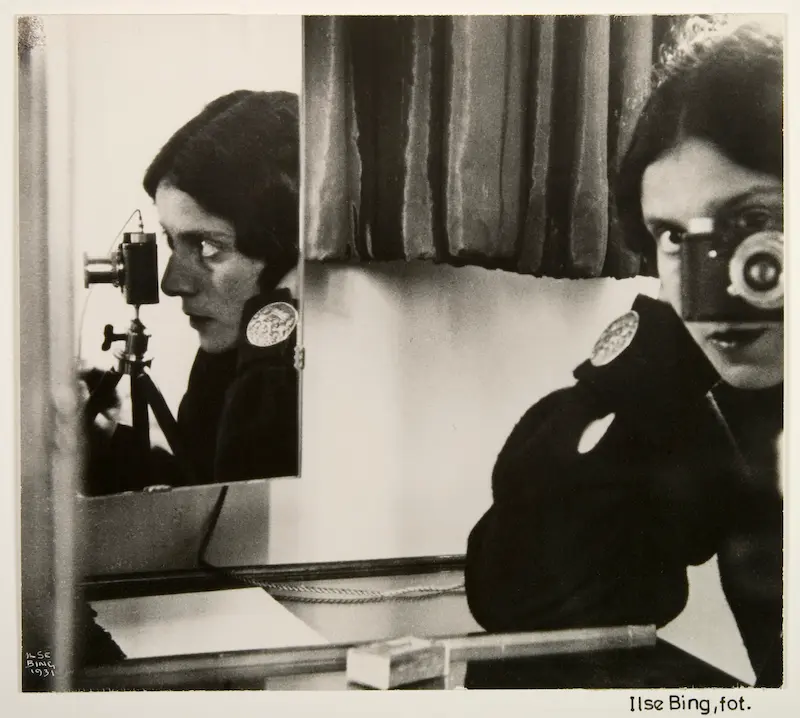

Ilse Bing, Selbstporträt mit Leica im Spiegel, Frankfurt 1931 © HMF/Moritz Bernoully

Ilse Bing, Selbstporträt mit Leica im Spiegel, Frankfurt 1931 © HMF/Moritz Bernoully

Stadt der Fotografinnen. Frankfurt 1844–2024

29.05.2024 — 22.09.2024 in Frankfurt am Main

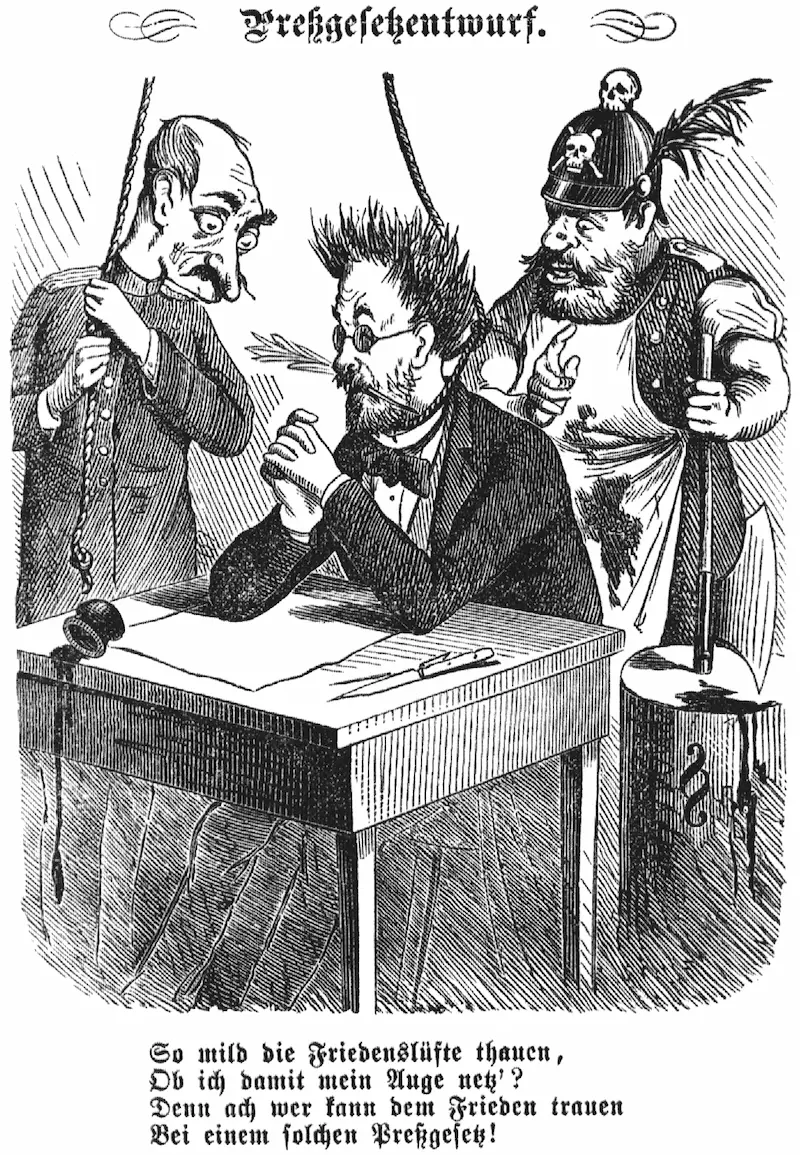

Frankfurter Latern 10/1874

Frankfurter Latern 10/1874

Freie Presse mit Beschlagnahm - Friedrich Stoltze über Zensur und fehlende Pressefreiheit im 19. Jahrhundert

06.06.2024, 18:30 Uhr in Frankfurt am Main

Schneckenhörner aus Neuguinea und von der Molukken-Insel Seram. Sammlung Weltkulturen Museum © Wolfgang Günzel

Schneckenhörner aus Neuguinea und von der Molukken-Insel Seram. Sammlung Weltkulturen Museum © Wolfgang Günzel

Klangquellen. Everything is Music!

03.01.2024 — 01.10.2024 in Frankfurt am Main

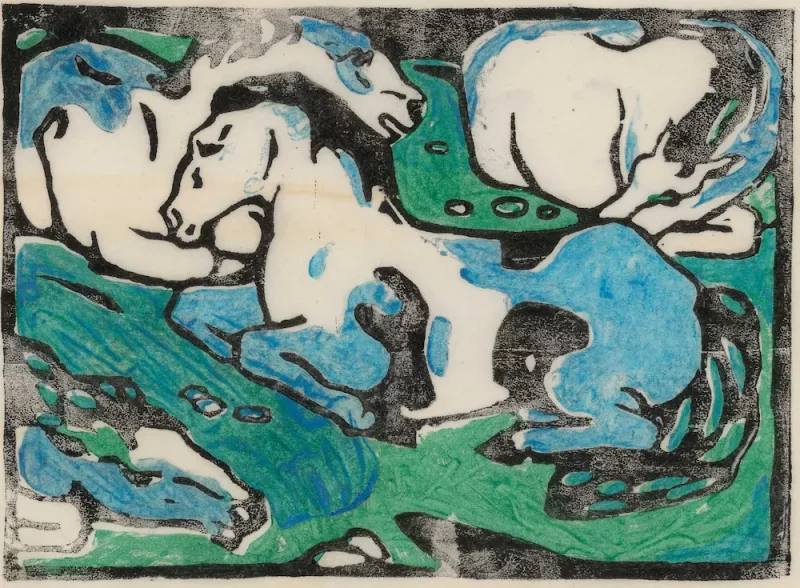

Franz Marc, Ruhende Pferde, 1911/12, Farbholzschnitt © Privatsammlung/Georgios Michaloudis

Franz Marc, Ruhende Pferde, 1911/12, Farbholzschnitt © Privatsammlung/Georgios Michaloudis

Das Tier in der Kunst des Expressionismus

21.09.2024 — 19.01.2025 in Aschaffenburg

Kulturreferat Eschborn

Kulturreferat Eschborn

Zwischen Arkadia und Utopia

26.05.2024, 14:00 Uhr in Aschaffenburg