Kultur in der Region – Kultur für die Region

Kultur in der Region – Kultur für die Region

Kultur in der Region – Kultur für die Region

Kultur in der Region – Kultur für die Region

Kultur in der Region – Kultur für die Region

Kultur in der Region – Kultur für die Region

Highlights

Aktuelles

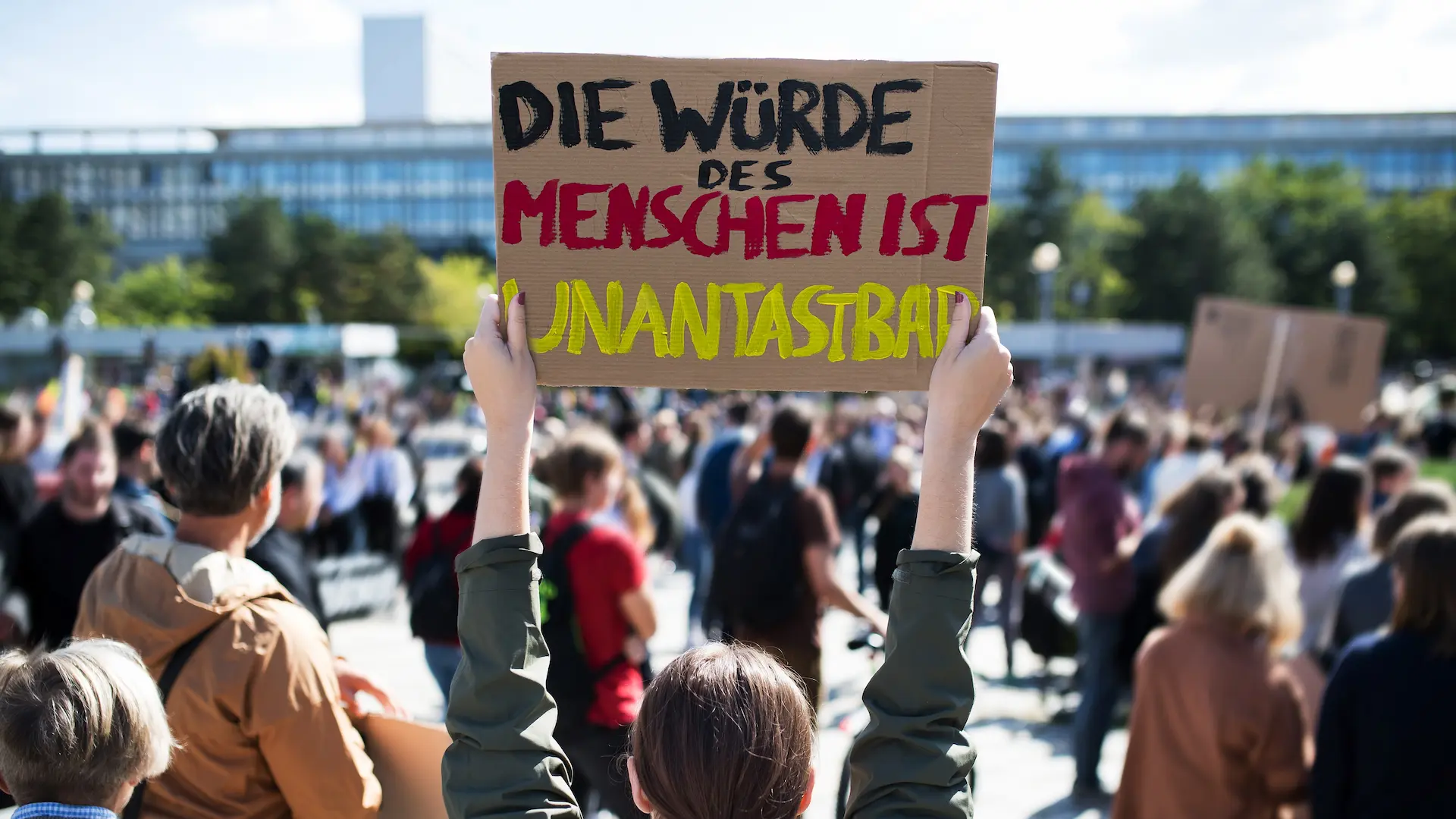

© Stefanie Kösling

© Stefanie Kösling

„Wir halten viel von der Kooperation mit der KulturRegion, denn im gegenseitigen Austausch ist einfach mehr möglich. In gemeinsamen Projekten wie beispielsweise den „Starken Stücken“ oder „Geist der Freiheit“ können wir uns ideal vernetzen und interessante Kulturangebote zu uns holen.“

„Die KulturRegion ist für uns als Kulturstadt Aschaffenburg ein wichtiger Anknüpfungspunkt für die Vernetzung, die gemeinschaftliche Werbung für Veranstaltungen oder auch den Austausch. Wir können voneinander lernen, aber auch uns selbst präsentieren, so dass Gäste hier her nach Aschaffenburg kommen.“

© Alexander Paul Englert

© Alexander Paul Englert

„Diese lebendigen Bänder und Verknüpfungen sind genau das, was die KulturRegion ausmacht: die Vielfalt, der Austausch und das gemeinsame Miteinander.“

© Alexander Paul Englert

© Alexander Paul Englert

„Der Vorteil ist, dass wir über den Verbund der KulturRegion in Kontakt miteinander sind und wir uns in der Region besser verorten und inhaltlich vermarkten können.“

© Alexander Paul Englert

© Alexander Paul Englert

„Die KulturRegion hat alle Erwartungen erfüllt, die wir bei der Gründung in sie gesetzt haben.“

© Alexander Paul Englert

© Alexander Paul Englert

„Die KulturRegion zeigt die große Vielfalt an Kultur in der Region und sie sorgt für eine Vernetzung untereinander aber auch in der Außenwahrnehmung.“

© Alexander Paul Englert

© Alexander Paul Englert

„Die KulturRegion verbindet Veranstaltungen in der Region. Und Kultur ist etwas ganz Wichtiges, denn sie berührt und verbindet die Menschen. Die KulturRegion gibt dem Ganzen einen Rahmen, eine Vernetzung, und das finde ich großartig.“

© Alexander Paul Englert

© Alexander Paul Englert

„Für uns ist es ganz selbstverständlich und wichtig, dass wir in der KulturRegion Mitglied sind und ihre Arbeit unterstützen, weil sie die gesamte Region zusammenhält.“

(Zufallsauswahl)

Von Ahorn bis Zitronenbaum

pixabay, Johann Reinbacher

pixabay, Johann Reinbacher

Freude an Rosen

Stephan Junek - Shakespeare Frankfurt e.V.

Stephan Junek - Shakespeare Frankfurt e.V.

Much Ado About Nothing

pixabay_Alexa

pixabay_Alexa

Bienen im Botanischen Garten

Hessenpark

Hessenpark

Pflanzenmarkt im Hessenpark

© Elfie Eckart, Kunstverein Aschaffenburg/pitze Eckart

© Elfie Eckart, Kunstverein Aschaffenburg/pitze Eckart

Der Schneemann – Geschichte eines Winterhelden

Frank Uwe Pfuhl

Frank Uwe Pfuhl

NABU-Naturführer Wahlmodul: Wildkräuterkunde

© Alexander Paul Englert

© Alexander Paul Englert

Kinderfest im historischen Bahnbetriebswerk Hanau

cult-touren

cult-touren

Bärlauch-Wanderung

Park Hanau Wilhelmsbad

Ein absoluter Lieblingsort – Sommer wie Winter – ist der englische Landschaftsgarten Hanau Wilhelmsbad. Im 18. Jahrhundert war das Wilhelmsbad mit Park ein angesagtes und florierendes Kurbad. Viele der damaligen "Attraktionen" sind auch heute noch erhalten.

Revoluzzer Weinlaube Hallgarten

Mitten in den Rheingauer Weinbergen wurde Demokratiegeschichte geschrieben. Um 1830/40 versammelte Freiherr Adam von Itzstein hier führende Demokraten der Zeit um sich. Sie schmiedeten Pläne für ein erstes gesamtdeutsches Parlament und waren dabei angeblich auch dem Wein nicht abgetan.

Wasserwerk Hattersheim

Das historische Jugendstil-Wasserwerk in Hattersheim am Main (erbaut 1909) gehört heute zu den Anlagen der Hessenwasser GmbH & Co. KG. Die Dampfmaschine von 1927 ist funktionstüchtig erhalten und war bis 1995 noch in Betrieb.

Christian Schad Museum & Kunsthalle Jesuitenkirche Aschaffenburg

Das Christian Schad Museum zeigt auf drei Ebenen Leben und Werk Christian Schads in einer weltweit einzigartigen Gesamtschau mit mehr als 200 ausgestellten Werken. Die Kunsthalle Jesuitenkirche widmet sich seit 1990 dem Schwerpunkt der Klassischen Moderne.